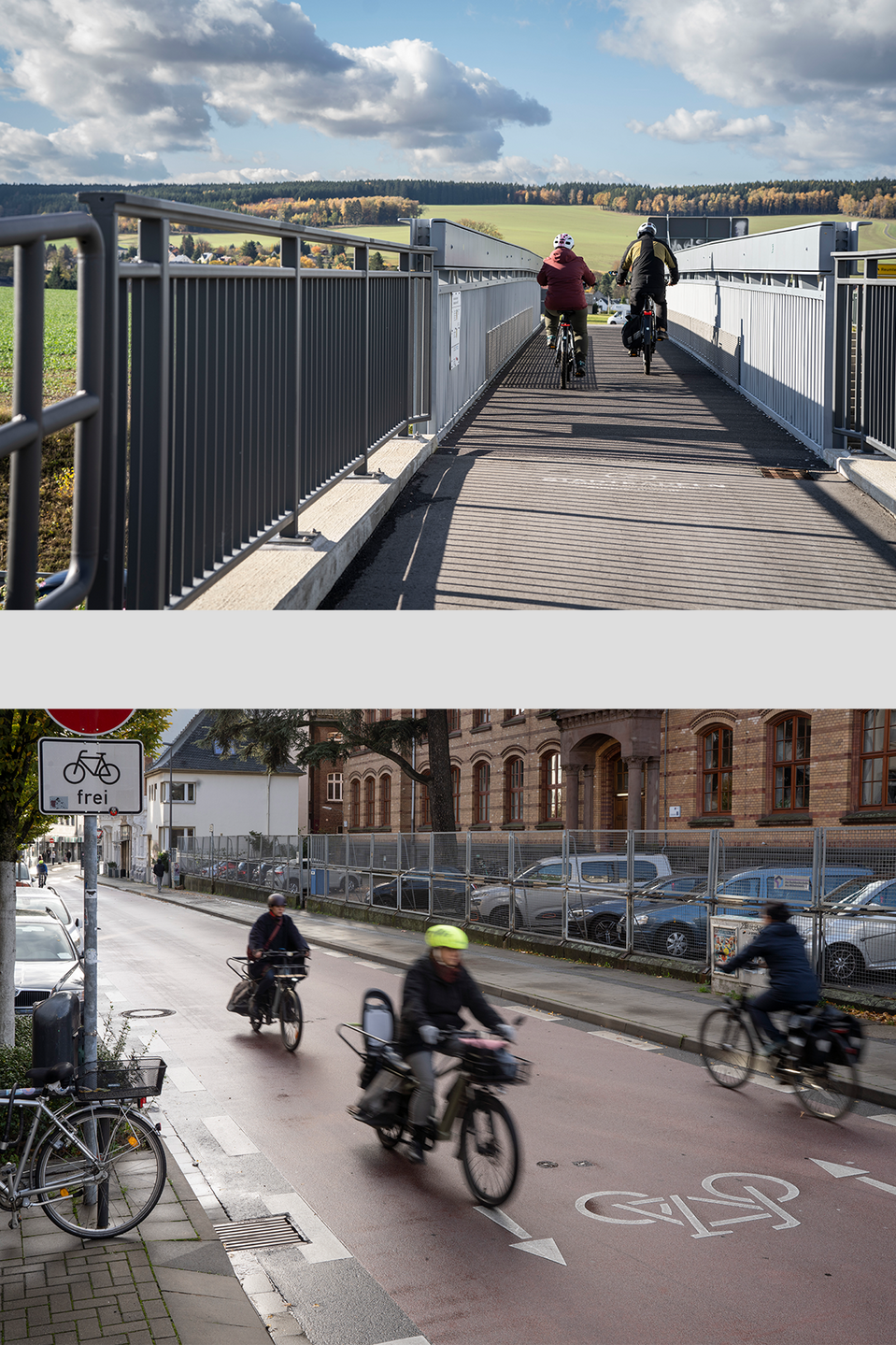

Radweg Frankfurt © Frank Rumpenhorst | ADFC

Der Weg ist das Ziel – schnell besser Radfahren

Wie Koblenz, Frankfurt am Main und Dietzenbach mit Rückenwind aus der Bevölkerung und einer cleveren Strategie ihre Radinfrastruktur zügig sicher ausbauen.

Die rote Farbe und die weißen Fahrrad-Piktogramme auf dem Asphalt leuchten wie Versprechen: Hier ist Radfahren sicher. Kein Hupen, kein Gedränge, kaum Autos. Stattdessen kommen Julia Krohmer im Kettenhofweg minutenlang nur Radfahrende entgegen. „Ein Feeling wie in Holland“, beschreibt die 58-Jährige ihr Gefühl in Frankfurts neuer Fahrradstraße. Seit über 25 Jahren ist sie täglich in der Mainmetropole mit dem Rad unterwegs – aber noch nie so entspannt wie in den vergangenen Jahren im Kettenhofweg.

Frankfurt will Fahrradstadt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Verwaltung in jüngster Zeit viel neue Radinfrastruktur geschaffen. Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2024 bewerten die Radfahrer:innen Frankfurt erstmals zur fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands. Für Politik und Verwaltung ist diese Auszeichnung wichtig. „Sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Joachim Hochstein, Leiter des Frankfurter Radfahrbüros. Doch die Note 3,5 ist für ihn auch ein unmissverständliches Zeichen, dass weiterhin erheblicher Verbesserungsbedarf besteht.

So wie Frankfurt geht es vielen Städten. Auch Koblenz und Dietzenbach haben in den letzten Jahren ihre Strategien für den Radverkehr grundlegend geändert. Oftmals bewirkte erst der Druck der Zivilgesellschaft und die anhaltende Debatte über mehr Klimaschutz diesen Kurswechsel.

In einer Hand: planen und anordnen

Frankfurt hat gegenüber anderen Städten einen Vorteil: Dort gibt es seit 2009 im Straßenverkehrsamt das Radfahrbüro. Das Team plant Maßnahmen wie Markierungen und Beschilderungen und ordnet sie in direkter Abstimmung mit den Kolleg:innen selbst an. „Das ist in der Form einmalig in Deutschland“, sagt Hochstein und betont, dass dies viel Zeit und Nerven spart.

Schlagkraft für Radverkehr

Der Wendepunkt kam jedoch erst zehn Jahre später mit dem Radentscheid Frankfurt. Die Initiative forderte damals höhere Standards und mehr Tempo beim Ausbau der Radinfrastruktur. Gleichzeitig entfachte Fridays for Future mit ihren Klimaschutz-Demonstrationen lebhafte Debatten in Politik und Gesellschaft. „In diesem Umfeld beschloss das Stadtparlament, dass Frankfurt Fahrradstadt werden soll“, sagt Corinna Wagner, die Radverkehrskoordinatorin im Mobilitätsdezernat. Politiker:innen verhandelten mit dem Radentscheid-Team über Finanzen, Personal, neue Standards und priorisierte Radprojekte. Dazu zählten 2000 neue Fahrradabstellplätze pro Jahr, der Umbau von zehn Hauptstraßen sowie der Umbau von elf Nebenstraßen in Fahrradstraßen. Mit dem Beschluss „Fahrradstadt Frankfurt am Main“ erhielt der Radverkehrsausbau mehr Schlagkraft als je zuvor.

Richtungswechsel: Stau möglich

In dieser Zeit konnte man laut Hochstein über verkehrspolitische Grundsätze diskutieren, die Jahrzehnte unantastbar schienen – wie den Umbau der Friedberger Landstraße. Diese Hauptverkehrsachse verbindet den Norden mit dem Zentrum Frankfurts. „Auch 200 Meter Stau waren zuvor für die Politik dort nicht vertretbar“, sagt Hochstein, weshalb Radfahrende häufig auf den Gehweg auswichen. 2019 stimmte die Politik dann zu, jeweils eine der beiden Kfz-Spuren in beiden Richtungen in 2,30 m breite Radfahrstreifen umzuwandeln. Die Planungsvorgabe war: Der Rückstau darf nicht bis auf die Autobahn reichen.

Trotz des Wandels mahnt Wagner: „Der Beschluss, Fahrradstadt zu werden, ist kein Selbstläufer.“ Der Umbau konkurriert ständig mit anderen politischen Themen und stößt immer wieder auf Kritik – in Politik und Bevölkerung. Eine umfassende Kommunikation mit den Bürger:innen sei ebenso notwendig wie die regelmäßige Erinnerung der Politik an die vereinbarten Ziele. „Sonst geraten die Beschlüsse schnell in Vergessenheit“, sagt Wagner.

Koblenz holt auf

Auch in Koblenz bilden die Vereinbarungen zwischen der Stadt und dem Radentscheid die Grundlage für den Ausbau des Radverkehrs. Bei jedem neuen Bauvorhaben fragt die Politik den Radverkehrsplaner Tobias Weiß-Bollin, ob die Maßnahme mit dem Radentscheid abgestimmt wurde.

Die Rhein-Mosel-Stadt steht beim Ausbau des Radverkehrs noch am Anfang. 2024 erreichte sie Platz 16 beim ADFC-Fahrradklima-Test, nachdem sie vier Jahre zuvor den 39. Platz belegte. Damals trat Tobias Weiß-Bollin seine Stelle an, nahm die Unterschriftenlisten des Radentscheids entgegen und verhandelte in den folgenden Wochen mit den Vertreter:innen des Radentscheids und seinen Kolleg:innen über Sofortmaßnahmen und langfristige Großprojekte. Immer mit dem Ziel, das Fahrrad als attraktives Verkehrsmittel zu etablieren.

Sofortmaßnahmen umsetzen

Die Stadt öffnete Einbahnstraßen für den Radverkehr, senkte Bordsteine ab und schaffte vielerorts die unbegründete Radwegebenutzungspflicht ab. „Wir haben den Radverkehr dort, wo es sicherer ist, auf die Fahrbahn verlegt und Schutz- oder Radfahrstreifen markiert“, sagt Weiß-Bollin. Ziel war es, den Radfahrenden zumindest in eine Richtung eine eigene Infrastruktur zu bieten. Peter Thomas vom Radentscheid sieht darin oft die einzige Möglichkeit, etwas für den Radverkehr zu tun. Er weiß jedoch, dass viele Radfahrende diese Maßnahmen ablehnen. „Sie bezeichnen sie als Gefährdungsstreifen und wünschen sich eine bauliche Trennung vom Autoverkehr“, sagt er. In den schmalen Straßen fehlt jedoch oft der Platz dafür.

In der neuen Fahrradstraße „Casinostraße“ haben Radfahrende Vorfahrt. Die Straße ist derzeit rund 500 Meter lang und soll bis 2028 durch den Umbau weiterer Nebenstraßen auf 1,5 Kilometer verlängert werden. Alltagsradler Robert Brückner, der per Gravelbike in Koblenz und Umgebung unterwegs ist, fühlt sich dort wohl. „Man ist dort nicht ständig auf der Hut sein, wie im übrigen Stadtgebiet“, sagt er. Ihn stört jedoch, dass die Straße für „Anlieger frei“ statt für „Anwohner frei“ ist, weshalb dort weiterhin viele Autos unterwegs seien.

Verkehr stärker trennen

Obwohl in Koblenz der Ausbau der Radinfrastruktur gerade erst begonnen hat, spüren die Radfahrenden eine Veränderung. Die vielen Markierungen für den Radverkehr zeigen Autofahrenden: Radfahrer:innen sind auf der Straße erwünscht. „Das war lange nicht so, weil ein geschlossenes Radwegenetz fehlt“, sagt Brückner. Die Planung steht auf Weiß-Bollins To-do-Liste. „Wir wollen den Radverkehr jedoch nicht mit Mindestmaßen in den Straßenraum quetschen“, sagt er. In Koblenz soll nun über separate Netze für Kfz, ÖPNV und Fahrrad diskutiert werden. Er ist überzeugt, dass vor allem gute Angebote mehr Menschen aufs Fahrrad locken. Dazu zählen Fahrradstraßen, die sanierten Radwege an Rhein und Mosel, das neue Fahrradparkhaus neben dem Bahnhof oder der bald fertige Rad- und Fußweg auf der Horchheimer Brücke, der den Rhein kreuzt.

Dietzenbach: Statement für die Verkehrswende

Die hessische Kreisstadt Dietzenbach hat beim ADFC-Fahrradklima-Test einen beeindruckenden Sprung von mehreren Hundert Plätzen gemacht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war der Umbau der L3001, der wichtigsten Verkehrsader der Stadt. „Früher wurden Radfahrende dort regelrecht weggehupt“, erinnert sich Bürgermeister Dr. Dieter Lang. Mittlerweile sind die Radler:innen dort auf einer „Bike Lane“ unterwegs, einem 1,1 Kilometer langen Radweg, der zuvor eine Kfz-Spur war. Auf den restlichen Abschnitten nutzen sie Rad- oder Schutzstreifen, teils bei Tempo 30.

Dietzenbach hat sich für den Ausbau des Rad- und Fußverkehrs die Unterstützung aus Politik und Bevölkerung gesichert. Der Arbeitskreis Nahmobilität, früher Arbeitskreis Rad, koordiniert diesen Ausbau. Das aktuelle Nahmobilitätskonzept entstand in mehreren Beteiligungsphasen, in denen Politik, Verwaltung, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Bürger:innen intensiv diskutierten. Auf einer eigens eingerichteten Homepage konnten Bürger:innen Punkte, Kreuzungen oder Wegeverbindungen markieren und kommentieren.

„Wir haben 417 Rückmeldungen erhalten, in unser Konzept eingearbeitet und mit der Bevölkerung diskutiert“, berichtet Bürgermeister Lang. Die Verwaltung überarbeitete die Ergebnisse und stimmte sie erneut mit der Bevölkerung und der Politik ab. Diese intensiven Abstimmungsprozesse dauern zwar länger, haben sich in Dietzenbach aber in den vergangenen Jahren etabliert und bewährt.

Mit dem Umbau der L3001 hat die Stadt ein eindeutiges verkehrspolitisches Signal für mehr Radverkehr gesetzt. Für Radfahrer wie Claude Walter ist das deutlich spürbar. Vor sechs Jahren wurde der Rennradfahrer auf der L3001 von einem abbiegenden Auto übersehen und schwer verletzt. Heute fährt er wieder regelmäßig dort und fühlt sich sicherer. „An der Unfallstelle gilt inzwischen Tempo 30, was die Situation deutlich entspannt“, sagt er. Dennoch wünscht er sich mehr Tempo-30-Zonen oder Überholverbote von Fahrrädern an Engstellen entlang der L3001, wo das Überholen mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand nicht möglich ist. „Viele Autofahrer kennen die 1,5-Meter-Abstandsregel nicht und überholen mit zu wenig Abstand“, kritisiert er. Zudem blockierten rechtsabbiegende Autos häufig die Radstreifen an einer Ampel.

Walter sieht auch positive Entwicklungen. Die Bushaltestellen sind barrierefrei, und Fußgänger:innen haben entlang der L3001 nun freie Gehwege, da der Radverkehr auf der Straße stattfindet und nicht auf dem Gehweg. Für ihn ist das ein wichtiges Signal: Ein Nahverkehrskonzept kommt nicht nur dem Radverkehr, sondern auch vielen anderen Verkehrsteilnehmer:innen zugute.

Andrea Reidl

Radfahren auf dem Land: Mal eben mit dem Rad in den Nachbarort

Die Stadt Auerbach im Vogtland und der Kreis Steinfurt zeigen, wie mehr Radverkehr auch in ländlichen Gegenden funktioniert. Zum Erfolgsrezept gehören: gemeinsame Konzepte und konkrete Absprachen.

Wandel im Verkehr: Clevere Kampagnen für sichere Straßen und mehr Rücksichtnahme

In Aachen, Leipzig und Freiburg demonstrieren Bürger:innen, Verwaltungen und Unternehmen, wie durch Dialog und innovative Kampagnen eine neue Verkehrskultur entstehen kann.